120 anni fa la disfatta di Adua – Seconda parte: la battaglia

Una sconfitta dovuta alla mancanza di conoscenza del teatro operativo e alle difficoltà di comunicazione – Messo a riposo, Baratieri si ritira nel suo Trentino

(Link della Prima parte)

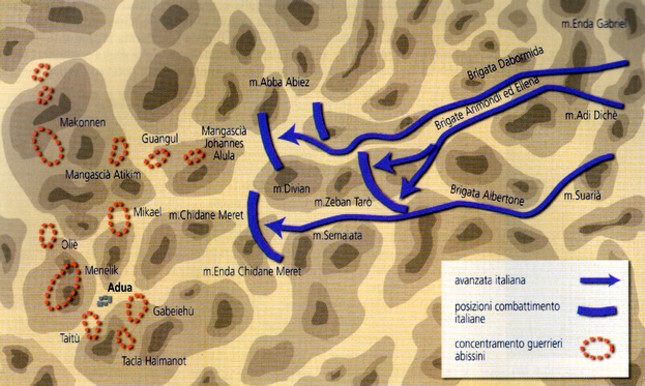

La marcia notturna e i primi scontri

Le truppe italiane iniziarono i preparativi per la marcia notturna alle ore 21.00 del 29 febbraio 1896.

Le brigate di Albertone, Arimondi e Dabormida lasciarono il campo alle 21.30, seguite dalla brigata Ellena (a cui si era aggregato Oreste Baratieri) alle 23.00.

La brigata di Albertone, formata quasi interamente da truppe indigene meglio abituate a muoversi su terreni montuosi, acquisì subito un notevole vantaggio sulle altre unità.

La situazione si aggravò quando ci si rese conto che i sentieri meridionali (imboccati da Albertone) e quelli centrali (su cui si muoveva Arimondi con dietro Ellena) finivano per convergere in un punto.

La brigata Arimondi venne quindi costretta a fermarsi per lasciare sfilare le truppe di Albertone, andando così ad aumentare il distacco tra questa brigata e il resto dell'armata.

Verso le 3.30 del 1º marzo la brigata Albertone, in considerevole anticipo rispetto alle altre brigate, occupò quello che riteneva essere il suo obiettivo, il colle che sulla mappa era indicato come Chidane Meret, e qui si attestò per circa un'ora.

A questo punto però le guide informarono Albertone che il colle occupato non era il Chidane Meret, ma il colle Erarà. Il vero Chidane Meret sorgeva diversi chilometri più avanti, verso sud-ovest.

Invece di restare sulla posizione raggiunta e proteggere il fianco di Arimondi, che con Dabormida si stava appena attestando su Rebbi Arienni, Albertone decise di obbedire agli ordini iniziali e si spinse ancora più avanti, andando ad occupare il vero Chidane Meret verso le 5:30.

La distanza tra la brigata indigena ed il resto dell'armata era a questo punto abissale.

Nella valutazione delle cause della sconfitta, l’approssimazione delle posizioni assegnate e raggiunte sarà considerata abissale. Come abbiamo scritto nella prima parte, Baratieri aveva assegnato gli incarichi ai suoi generali avvalendosi di cartine disegnate a mano al momento.

Una follia, perché l’intero dispositivo militare si trovò completamente scombinato.

Il movimento degli italiani non era passato inosservato alle spie etiopi, che ne diedero pronta notizia al ras Alula, in quel momento attestato sull’ala sinistra dell'esercito di Menelik. In assenza del negus, in quel momento in preghiera nella chiesa di Enda Gabrièl vicino Adua (era domenica), fu Alula a dare le prime disposizioni per contrastare la manovra di Baratieri, ordinando alle forze sotto il suo comando e a quelle di ras Makonenn, Tekle Haymanot e ras Mikael di Wollo, accampate lì vicino, di muovere verso la posizione di Albertone.

Quando verso le ore 6.00 l'avanguardia di Albertone, il I Battaglione indigeni del maggiore Domenico Turitto, si avvicinò agli avamposti nemici nei pressi della chiesa di Enda Micaèl vicino Adua, venne ferocemente caricata dai reparti etiopici provenienti dai monti Enda Garima e Gessoso.

La carica fu così violenta da investire anche la seconda linea italiana, obbligando Albertone a ripiegare dal Chidane Meret per riattestarsi sulle pendici occidentali del monte Semaiata.

Sul posto rimasero due batterie da montagna, comandate da Eduardo Bianchini ed Umberto Masotto, con l'ordine di resistere fino all'ultimo uomo. Entrambe furono distrutte e i due comandanti morirono sul campo e furono poi decorati di medaglia d'oro al Valor militare.

Il combattimento proseguì serrato per circa tre ore. Nonostante la posizione isolata, gli ascari italiani inflissero pesanti perdite agli etiopici, ma, esaurite le munizioni e aggirati sul fianco sinistro da una colonna etiope scesa dall'Enda Garima, furono obbligati a cedere e lo stesso Albertone venne preso prigioniero.

Le ultime sacche di resistenza vennero spazzate via verso le 11.00. I sopravvissuti della brigata indigena iniziarono quindi a fuggire in direzione del centro dello schieramento italiano.

Il centro italiano

Le brigate Arimondi e Dabormida avevano completato il dispiegamento sul Rebbi Arienni verso le 5.30 e qui si erano fermate.

Alle 6.30 giunse Baratieri, che udendo un intenso fuoco di fucileria proveniente dalla sua sinistra si rese conto che la brigata Albertone non solo era sotto attacco, ma si trovava in posizione troppo avanzata.

Il generale ordinò quindi alla brigata Dabormida di muovere in appoggio ad Albertone occupando il monte Diriam (o Derer), mentre il suo posto sul Rebbi Arienni doveva essere preso dalla brigata Arimondi.

Alle ore 8.00 Dabormida completò lo sgombero del Rebbi Arienni, ma invece di muovere sul monte Diriam vi inviò solo un distaccamento, incanalandosi con il grosso nel vallone di Mariam Sciawitù, più sulla destra, e finendo per cozzare contro le truppe etiopiche che vi erano accampate.

La posizione sul Rebbi Arienni lasciata libera da Dabormida venne occupata dalla brigata Arimondi, con Ellena subito dietro ammassato nella conca alle spalle del monte.

Alle ore 8.15 Baratieri ricevette un messaggio di Albertone (spedito alle 7.00), con il quale il generale informava di essere sotto pesante attacco da parte degli etiopici e chiedeva urgentemente rinforzi.

Baratieri ordinò quindi alla brigata Arimondi di avanzare e di attestarsi tra il monte Raio a sinistra e il monte Bellah a destra, con Ellena schierato ora sul Rebbi Arienni e nella conca del sicomoro dietro al Raio.

Intorno alle 9.00, mentre Arimondi finiva di attestarsi sul Raio, incominciarono a giungere sulle posizioni italiane feriti e sbandati della brigata Albertone, il cui flusso si intensificò verso le 9.30.

Preoccupato, Baratieri mandò quindi ad Albertone l'ordine di ripiegare sotto la posizione di Arimondi, ordine che ormai giungeva troppo tardi.

Muovendosi alle spalle del flusso di fuggitivi per proteggersi dai colpi delle artiglierie italiane, le colonne etiopiche si abbatterono sulla posizione di Arimondi verso le 10.00, impegnando subito gli italiani in furiosi combattimenti anche corpo a corpo.

Gli etiopici si divisero in due colonne, attaccando sulla destra italiana il monte Bellah, tenuto dai bersaglieri del colonnello Stevani, e sulla sinistra italiana la congiunzione tra il monte Raio e il colle Erarà (Chidane Meret sulle carte italiane), tenuto dal III Battaglione indigeni del colonnello Galliano (distaccato dalla brigata Ellena).

La colonna etiope di sinistra, composta da 25.000 uomini dei reparti scioani, parte della guardia del corpo di Menelik, occupò a sorpresa uno sperone roccioso (detto Zebàn Daarò) a nord-ovest del monte Bellah, aggirando così il fianco destro di Arimondi.

Il colonnello Stevani cercò di ristabilire la situazione inviando due compagnie di bersaglieri a riconquistare lo sperone, ma solo 40 uomini riuscirono a scalare la parete rocciosa, finendo spazzati via dal numero soverchiante dei nemici.

Anche il fianco sinistro della brigata Arimondi venne aggirato quando il battaglione indigeno di Galliano venne spazzato via dall'attacco nemico, perdendo anche il suo comandante.

Baratieri cercò di tamponare la falla sul fianco sinistro inviandovi il 5º Reggimento fanteria della brigata Ellena (comprendente anche un battaglione di alpini). Ma le truppe del colonnello Nava non riuscirono ad arrestare la progressione dei reparti nemici, enormemente superiori in numero.

Pressata sul fronte e aggirata su entrambi i fianchi, la brigata Arimondi cedette intorno alle 12.00, dopo che anche il suo comandante era caduto in combattimento.

Baratieri ordinò la ritirata generale alle 12.30, anche se non era stato prestabilito un piano per attuarla.

La resistenza del 4º Reggimento fanteria sul Rebbi Arienni a destra, e di due compagnie di alpini sulla sella tra il Raio e il monte Ibsia sulla sinistra, consentirono ai resti delle brigate di Arimondi ed Ellena di ripiegare, non senza una certa confusione, in direzione di Adigrat, Adi Ugrì ed Adi Caiè.

Baratieri, con i colonnelli Stevani e Brusati, tentò tra le 14 e le 15 di ricostruire una retroguardia su un'altura tra Jeha e Kokma, ma decise poi di continuare la ritirata su Adi Caiè, ove giunse alle 3.00 del 2 marzo.

Un nucleo di uomini della brigata Arimondi continuò a combattere sul Raio fino a notte, e solo all'alba del 2 marzo gli etiopici furono in grado di occupare la vetta del monte.

La brigata Dabormida

Attestata originariamente sul Monte Rebbi Arienni, la brigata Dabormida ricevette verso le 7.00 l'ordine da Baratieri di scendere dal colle e di marciare in appoggio ad Albertone. Le esatte disposizioni impartite a Dabormida non sono note, in quanto il generale non le comunicò a nessun altro: Baratieri sostenne di aver ordinato a Dabormida di appoggiare Albertone occupando il monte Diriam, ma mantenendo il contatto con il fianco destro di Arimondi sul monte Bellah.

Invece, Dabormida inviò verso il Diriam solo il battaglione di milizia mobile indigena del maggiore De Vito, mentre con il resto della brigata attorno alle 9.00 si infilava nel vallone di Mariam Sciauitù, allontanandosi non solo dalla brigata Albertone, ma scoprendo anche il fianco destro di Arimondi.

Nel vallone di Mariam Sciauitù si trovava l'accampamento degli uomini di ras Makonenn, contro cui andarono a cozzare i reparti italiani. Gli etiopici furono respinti e gli italiani avanzarono fin quasi verso il fondo del vallone, attestandosi tra i monti Azghebà e Mehebàr Cedàl.

Verso le 10.00 tuttavia, una colonna di truppe scioane agli ordini del negus attaccò il battaglione indigeno di De Vito al monte Diriam, spazzandolo via dopo una mezz'ora di lotta.

A questo punto gli scioani si divisero in due colonne: una proseguì verso il Bellah per aggirare il fianco della brigata Arimondi, rimasto scoperto, l'altro piegò a sinistra per colpire il fianco e il retro della brigata Dabormida, ora isolata.

Ignaro del disastro in cui era incappato il resto dell'armata, Dabormida continuò a combattere nel vallone, pressato su tre lati da masse di nemici sempre più numerose.

Solo nel primo pomeriggio, resosi conto della situazione, ordinò ai reparti di ripiegare verso il monte Erar, in fondo al vallone.

Il ripiegamento avvenne con ordine, ma l'intervento della cavalleria oromo, reparto scelto dell'esercito del negus, provocò forti perdite tra gli italiani. Lo stesso Dabormida cadde in questa fase, anche se le circostanze della sua morte non sono chiare: la versione più accreditata sostiene che il generale cadde ucciso da una pallottola mentre stava tentando di riorganizzare le truppe; un'altra versione sostiene invece che Dabormida morì dopo la battaglia a causa delle ferite riportate.

Il corpo del generale non venne mai ritrovato.

La resistenza italiana al monte Erar prima e al monte Esciasciò poi continuò per tutto il pomeriggio. Solo a sera i superstiti della colonna Dabormida, ora guidati dal colonnello Ragni, iniziarono la ritirata dirigendosi verso il colle di Zalà.

La presenza di grossi reparti nemici costrinse gli italiani a dividersi in due colonne più piccole: una, guidata da Ragni, si diresse verso il vecchio campo italiano a Saurià e proseguì verso Mai Maret per poi dirigere verso Adi Caiè; l'altra, condotta dal capitano Pavesi, risalì il vallone di Iehà, a nord di Esiasciò, per poi raggiungere Adi Ugrì.

Baratieri si era posto in retroguardia e lì tentava di tenere insieme una resistenza ancora ordinata e di raccattare i resti in fuga dei vari reggimenti.

Per schivare gli abissini che occupavano il passo si erano gettati verso sinistra unendosi a quel poco che rimaneva della brigata Ellena che era ferito, sebbene non gravemente, dirigendosi verso la valle acquitrinosa di Jehà.

La fanteria abissina per fortuna non li inseguiva più, la cavalleria galla sì, con la tattica di non attaccare in massa ma tallonavano i fuggiaschi a gruppetti su e giù per la pianura.

I colonnelli Brusati e Stevani ormai ridotti a comandare delle compagnie guidavano la resistenza di Baratieri che sembrava avere recuperato forza e coraggio, a un certo punto piantando la bandiera su un dosso tentò di raccogliere le truppe intorno a sé, alcuni sodati si fermarono, ma la maggior parte continuò a marciare come automi.

Comunque, da quel momento in poi, fino alla mattina del 3 marzo quando riapparve, di Baratieri nessuno seppe più nulla e non emanò più ordini.

Furono trovati poi nella valle, dalla delegazione che venne a seppellire le vittime, 700 cadaveri, ma molti altri sfuggirono alle ricerche. Qui la forza italiana che non era più organizzata pagò il maggior tributo, un quarto degli effettivi.

Gruppi di superstiti giunsero durante la notte all’accampamento da dove erano partiti, trovandolo distrutto e depredato, altri superstiti imboccando strade diverse giunsero in salvo fino quattro giorni dopo la battaglia. Tutto ciò sempre inseguiti e tormentati dalla cavalleria galla e dagli abitanti dei villaggi circostanti che si dedicavano al saccheggio ed alla rapina.

Un gruppo di trenta irriducibili soldati della brigata Arimondi o perché tagliati fuori o perché non volevano cedere, si erano arrampicati sul monte Raio e infilati in una profonda spaccatura, continuarono a combattere ancora per quattro giorni fino a morire tutti.

Non vi è concordanza tra le varie fonti sul numero delle perdite subite dagli italiani nella battaglia: lo storico Harold G. Marcus stima 6.000 morti (4.000 italiani e 2.000 ascari), 1.428 feriti e 1.800 prigionieri; Richard Pankhurst parla invece di 5.179 morti certi (261 ufficiali e 2.918 soldati italiani, 2.000 ascari), 945 morti probabili e 1.430 feriti. Altre stime parlano di circa 7.000 morti (compresi due generali, Arimondi e Dabormida), 1.500 feriti e 3.000 prigionieri (compreso il generale Albertone); a questi si aggiungeva la perdita di tutta l'artiglieria e di 11.000 fucili, come pure della maggior parte dei trasporti.

I prigionieri italiani, incluso il generale Albertone, vennero trattati relativamente bene in ragione delle circostanze del momento, malgrado 200 circa di essi morissero per le ferite nel corso della prigionia.

Tuttavia 800 ascari catturati, considerati traditori dagli etiopici, ricevettero come punizione l'amputazione della mano destra e del piede sinistro, onde renderli inabili a qualsiasi attività militare.

Non c'è alcuna seria prova che alcuni italiani fossero stati evirati e le voci sono forse da ricollegare all’accanimento, questo sì, dimostrato sui cadaveri.

Controverse sono anche le stime delle perdite etiopiche, che si aggirano tra i 4.000 e i 7.000 morti e tra gli 8000 e 10.000 feriti.

A parte pochi reparti di cavalieri, il grosso dell'esercito etiopico non inseguì gli italiani sconfitti; solo tra il 3 e il 4 marzo le truppe di ras Mangascià avanzarono fino al vecchio campo italiano di Saurià, mentre il degiacc Area si spinse fino al fiume Mareb.

L'esercito etiopico era gravemente indebolito dalle perdite subite in battaglia, dalle malattie e dalla penuria di viveri, perciò Menelik ordinò di ripiegare su Addis Abeba, lasciando nel Tigrè solo pochi reparti al comando di ras Alula e ras Mangascià.

La guerra si trascinò stancamente fino ad ottobre, quando, dopo un lungo negoziato, venne firmata la pace di Addis Abeba: l'Italia conservava la colonia Eritrea, ma abrogò il trattato di Uccialli e riconobbe la piena indipendenza dell'Etiopia; i prigionieri italiani di Adua vennero liberati in cambio del pagamento di una somma di 4 milioni di lire. Soldi che vennero raccolti con una colletta…

Quando arrivarono al porto di Napoli, furono trattati come dei vigliacchi. Nessun onore per i reduci, ma neppure il soldo previsto per i militari, accampando la tesi che in prigionia non facevano i soldati…

Ricevettero anche l’ordine di non rilasciare interviste ai giornalisti.

La notizia giunge in Italia

La notizia del disastro raggiunse l'Italia alle 9.00 del 2 marzo, quando Baratieri telegrafò a Crispi da Adi Caiè.

La notizia del disastro provocò grosse manifestazioni e proteste di piazza contro la politica coloniale del governo.

Il 5 marzo Francesco Crispi (foto qui sopra) rassegnò le dimissioni da Presidente del Consiglio, e il suo governo venne sostituito dal governo di Rudinì II.

I pochi reparti italiani rimasti intatti ripiegarono in Eritrea tra il 2 e il 3 marzo, tranne la guarnigione di Adigrat (dove si erano rifugiati molti dei feriti italiani), che rimase al suo posto e venne assediata dagli etiopici.

Il 4 marzo Baldissera giunse nella colonia, rilevando dal comando Baratieri il giorno seguente.

Rientrato in Italia, Baratieri venne imputato da una corte marziale di aver preparato un piano d'attacco «ingiustificabile» e di aver abbandonato le sue truppe sul terreno.

Fu assolto da queste accuse, ma fu descritto dai giudici come «del tutto inadatto» per il comando, e la sua carriera militare ebbe di fatto fine.

A Trento le vicende di Oreste Baratieri (dove era nato il 13 novembre 1841 con il cognome Baratter, poi italianizzato in Barattieri e infine Baratieri) erano seguite con trepidazione. Il generale era un garibaldino che si era segnalato per il suo coraggio nella campagna dei Mille (e nella sconfitta di Mentana) insieme ad altri concittadini trentini, ma le autorità austriache non avevano sollevato obiezioni in tal senso.

I giornali locali riportavano giorno per giorno notizie sull’armata italiana in Etiopia, riprendendo la stampa del Regno d'Italia che si attendeva una vittoria schiacciante nei confronti del Negus Menelik e della Regina Taitù.

Leggendo i giornali di allora, Il Popolo e l’Alto Adige, si respira l’ansia dovuta alla mancanza di notizie nei giorni dal 29 febbraio al 3 marzo. Poi la terribile notizia della disfatta.

La sconfitta dell’eroe trentino venne comunicata con delusione ma con dignità, non in modo ridondante.

Quando Baratieri dovette lasciare il regio Esercito Italiano, tornò in Trentino e si ritirò ad Arco. Molti gli attestati di stima, nessuna critica.

Passò gli ultimi anni della sua vita tra Arco, Venezia e Vipiteno, dove morì l’8 aprile 1901. Riposa nel cimitero di Arco.

Lasciò notevoli opere militari. La maggior parte dell'archivio di Oreste Baratieri si trova presso l'Archivio di Stato di Venezia, tranne una parte conservata presso il Museo Storico del Trentino.

Menelik II era nato ad Addis Abeba il 17 agosto 1844 col nome di Sahle Mariàm. Fu imperatore d'Etiopia dal 1889 al 1913.

Seguendo la linea della discendenza tracciata nel testo sacro della tradizione d'Etiopia, il Kebra Nagast, libro della «Gloria dei Re», Menelik II era il duecentoventitreesimo discendente di Menelik I (o meglio Menyelek I: originariamente chiamato Bayna-Lehkem, ed Ebna la-Hakim, letteralmente «Figlio del Saggio»), colui che fu il primo imperatore d'Etiopia.

Secondo il Kebra Nagast infatti Menelik I era il figlio primogenito della Regina di Saba, Makeda, e del re d'Israele Salomone.

Con l'aiuto del figlio del sacerdote del Tempio di Gerusalemme, Zadok, e grazie alla benedizione divina, trafugò l'Arca dell'Alleanza da Israele all'Etiopia, ove secondo la leggenda si troverebbe tuttora.

Da Menelik I dunque, attraverso 223 generazioni, discende Menelik II, che seguendo la linea regale di David e Salomone (ovvero della Tribù di Giuda), è incoronato Imperatore d'Etiopia nel 1889, cugino dell'Imperatore ras Tafari Makonnen, incoronato negus il 2 novembre del 1930 col titolo di Haile Selassie I, re dei re, signore dei signori, leone conquistatore della tribù di Giuda.

Fine

Si ringrazia Wikipedia per le notizie e le immagini che ci ha lasciato attingere.

Invia il tuo commento