Alle ore 21 del 9 ottobre 1963 si verificò il disastro del Vajont

Morirono 1.910 persone, di cui 1 450 a Longarone – Le cause del disastro – Che fine hanno fatto i responsabili – I risarcimenti

>

La sera del 9 ottobre 1963 - esattamente 60 anni fa - si verificò il disastro del Vajont.

Nel bacino idroelettrico artificiale appena costruito sul torrente Vajont, al confine tra Friuli-Venezia Giulia e Veneto, 270 milioni di m³ di roccia si staccarono dal sovrastante Monte Toc e franarono nelle acque del bacino artificiale.

Il bacino artificiale sottostante (che in quel momento conteneva circa 115 milioni di m³ d'acqua, cioè meno della metà della frana) subì un'onda di piena che superò di 250 metri in altezza il la diga.

In parte risalì il versante opposto distruggendo tutti gli abitati lungo le sponde del lago nel comune di Erto e Casso e in parte scavalcò il manufatto (che rimase sostanzialmente intatto, pur avendo subito forze 20 volte superiori a quelle per cui era stato progettato) e si riversò nella valle del Piave, distruggendo quasi completamente il paese di Longarone e i comuni limitrofi, e in parte ricadde sulla frana stessa, creando un laghetto che c’è ancora.

Vi furono 1.910 vittime di cui 1 450 a Longarone, 109 a Codissago e Castellavazzo, 158 a Erto e Casso e 200 originarie di altri comuni.

Le cause della tragedia, dopo numerosi dibattiti, processi e opere di letteratura, furono ricondotte ai progettisti e dirigenti della SADE, ente gestore dell'opera fino alla nazionalizzazione, i quali occultarono la non idoneità dei versanti del bacino, a rischio idrogeologico.

In pratica sapevano che il versante del monte Toc era instabile.

Dopo la costruzione della diga si scoprì infatti che i versanti avevano caratteristiche morfologiche tali da non renderli adatti ad essere lambiti da un serbatoio idroelettrico.

L'ente gestore e i suoi dirigenti, pur essendo a conoscenza della pericolosità - anche se supposta inferiore a quella effettivamente rivelatasi - coprirono con dolo i dati a loro disposizione, con il beneplacito di vari enti a carattere locale e nazionale, dai piccoli comuni interessati fino al Ministero dei lavori pubblici.

L'evento fu dovuto a una serie di cause, di cui l'ultima in ordine cronologico fu la decisione di svuotare l’invaso quando si accorsero che l'innalzamento delle acque del lago artificiale avrebbe potuto provocare la caduta della frana nell'invaso.

Ma fu proprio l’abbassamento del livello delle acque - combinato a una situazione di abbondanti precipitazioni meteorologiche - accelerò il movimento della antica frana presente sul versante settentrionale del monte Toc, situato sul confine tra le province di Belluno (Veneto) e Pordenone (Friuli-Venezia Giulia).

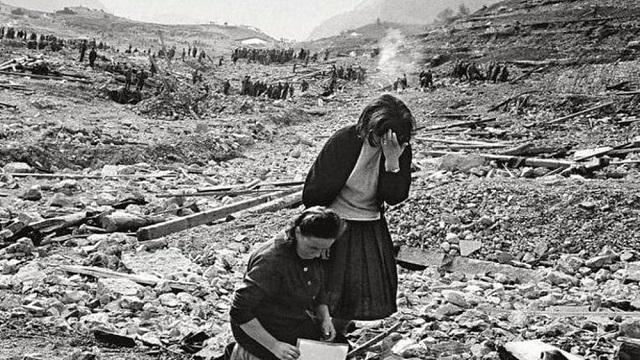

La frana in una foto di allora.

La solidarietà

La mattina immediatamente dopo la sciagura la macchina dei soccorsi si mise in moto.

Da tutto il Friuli e Veneto vennero inviati sul luogo Esercito Italiano, Alpini, Vigili del Fuoco; assieme anche al comando dell'esercito statunitense di Aviano e Vicenza, resosi utile soprattutto con l'utilizzo di elicotteri per sfollare i villaggi isolati di Erto e Casso.

Molti furono anche i telegrammi di solidarietà e vicinanza inviati al Presidente della repubblica Antonio Segni da tutto il mondo il 10 ottobre 1963; tra i quali quelli di Stati Uniti, Regno Unito, Francia e Austria.

Che fine hanno fatto i responsabili

Il 21 febbraio 1968, il giudice istruttore di Belluno, Mario Fabbri, depositò la sentenza del procedimento penale contro Alberico Biadene, Mario Pancini, Pietro Frosini, Francesco Sensidoni, Curzio Batini, Francesco Penta, Luigi Greco, Almo Violin, Dino Tonini, Roberto Marin e Augusto Ghetti.

Nel frattempo, due di questi, Penta e Greco, erano morti, mentre Pancini si tolse la vita per il rimorso il 24 novembre di quell'anno.

Il giorno dopo il suicidio di Pancini iniziò il processo di primo grado, che si tenne all'Aquila a ben 550 chilometri dal luogo del disastro, per legittima suspicione e motivo dei problemi di ordine pubblico, presieduto dal giudice Marcello Del Forno e composto da Sergio Tentarelli e Giuseppe Ratiglia, e che si concluse la sera del 17 dicembre 1969.

Il Pubblico Ministero abruzzese, Armando Troise, chiese ventuno anni e quattro mesi di reclusione per tutti gli imputati (eccetto Violin, per il quale ne vennero richiesti nove) per disastro colposo di frana e disastro colposo d'inondazione, aggravati dalla previsione dell'evento e omicidi colposi plurimi aggravati.

Biadene, Batini e Violin vennero condannati a sei anni, di cui due condonati, di reclusione, per omicidio colposo plurimo, colpevoli di non aver avvertito per tempo e di non avere messo in moto lo sgombero; tutti gli altri furono assolti. La prevedibilità della frana non venne riconosciuta.

Il 20 luglio 1970 inizia all'Aquila il processo di appello, sotto la presidenza del giudice Bruno Fracassi, con lo stralcio della posizione di Batini, gravemente ammalato di esaurimento nervoso.

Il 3 ottobre 1970 la sentenza riconosce la totale colpevolezza di Biadene e Sensidoni, che vengono riconosciuti colpevoli di frana, inondazione e degli omicidi.

Essi vengono condannati a sei e a quattro anni e mezzo. Frosini e Violin vengono assolti per insufficienza di prove; Marin e Tonini assolti perché il fatto non costituisce reato; Ghetti per non aver commesso il fatto.

Dal 15 al 25 marzo 1971 a Roma si svolse il processo di Cassazione, presieduto dal giudice Giovanni Rosso, con relatore Giuseppe Bonadonna e procuratore generale Costantino Lapiccirella, nel quale Biadene e Sensidoni vengono riconosciuti colpevoli di un unico disastro: inondazione aggravata dalla previsione dell'evento compresa la frana e gli omicidi.

Biadene viene condannato a cinque anni (due per il disastro e tre per gli omicidi), Sensidoni a tre e otto mesi: entrambi gli imputati beneficiano di tre anni di condono (nel caso di Biadene per motivi di salute; viene infine rilasciato dopo due anni di detenzione per buona condotta).

Tonini viene assolto per non aver commesso il fatto; gli altri verdetti restano invariati. La sentenza della IV sezione penale avvenne quattordici giorni prima della scadenza dei sette anni e mezzo dell'avvenimento, il 9 aprile 1971, giorno nel quale sarebbe intervenuta la prescrizione.

Le sentenze d'appello e la conclusione

Il 16 dicembre 1975 la Corte d'Appello dell'Aquila rigetta la richiesta del Comune di Longarone di rivalersi in solido contro la Montedison, società che aveva acquisito la SADE, condannando l'ENEL al risarcimento dei danni subiti dalle pubbliche amministrazioni, a loro volta già condannate a pagare le spese processuali alla Montedison.

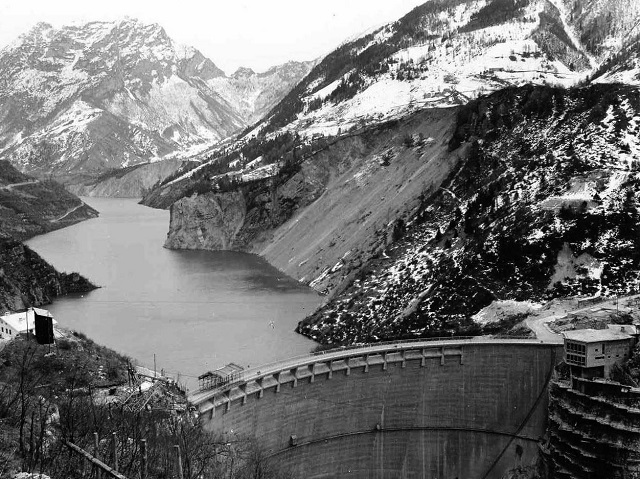

La frana in una foto di oggi.

I risarcimenti

Sette anni dopo, il 3 dicembre 1982, la Corte d'Appello di Firenze ribalta la sentenza precedente, condannando in solido ENEL e Montedison al risarcimento dei danni sofferti dallo Stato e la Montedison per i danni subiti dal Comune di Longarone; il 17 dicembre del 1986 la Corte suprema di cassazione rigetta il ricorso presentato da Montedison contro la sentenza del 1982.

Infine il 15 febbraio 1997 il Tribunale Civile e Penale di Belluno condanna la Montedison a risarcire i danni subiti dal comune di Longarone per un ammontare di lire 55.645.758.500, comprensive dei danni patrimoniali, extra-patrimoniali e morali, oltre a lire 526.546.800 per spese di liti ed onorari e lire 160.325.530 per altre spese.

La sentenza ebbe carattere immediatamente esecutivo.

Nello stesso anno venne rigettato il ricorso dell'ENEL nei confronti del comune di Erto-Casso e del neonato comune di Vajont, obbligando così l'ENEL al risarcimento dei danni subiti, che verranno quantificati dal Tribunale Civile e Penale di Belluno in lire 480.990.500 per beni patrimoniali e demaniali perduti; lire 500.000.000 per danno patrimoniale conseguente alla perdita parziale della popolazione e conseguenti attività; lire 500.000.000 per danno ambientale ed ecologico.

La vicenda si concluse definitivamente nel 2000 con un accordo per la ripartizione degli oneri di risarcimento danni tra ENEL, Montedison e Stato Italiano al 33,3% ciascuno.

GdM

Ciò che rimane oggi della diga.

Invia il tuo commento