Ce lo racconta il dottor Adriano Gasperi – Di Nadia Clementi

Chi sono gli «angeli con i camici bianchi del terzo mondo»

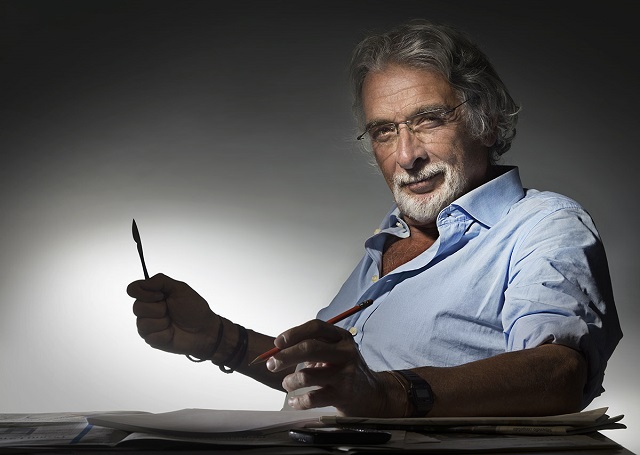

Psicoritratto di Adriano Gasperi di Nadia Baldo.

Notti, giorni, mesi e anche anni per aiutare chi rischia di morire per malattie banali, curabili con semplici medicinali. Uomini, donne e bambini che lottano quotidianamente per sopravvivere alla fame, alla guerra, alle catastrofi naturali, alle epidemie e alle malattie.

Ma per fortuna non tutti hanno gli occhi bendati e fanno, invece, del loro lavoro una missione di vita per salvare e porgere una mano a quanti vivono in terre lontane, dove si combatte ogni giorno per restare in vita. Dove si muore anche per un morbillo.

Sono gli «angeli con i camici bianchi», chirurghi, odontoiatri, pediatri, infettivologi, anestesisti e quanti mettono la loro professionalità a servizio di chi è meno fortunato.

Dottori e volontari di ogni età che hanno fatto le valigie, abbandonato realtà completamente diverse e più sicure, per raggiungere i paesi del terzo mondo,  dove non solo il covid ma l’aids, l’ebola, epidemie e tante altre malattie fanno vittime ogni giorno e orfani numerosi bambini.

dove non solo il covid ma l’aids, l’ebola, epidemie e tante altre malattie fanno vittime ogni giorno e orfani numerosi bambini.

Tra gli «angeli bianchi del terzo mondo» c’è anche il dott. Adriano Gasperi nato a La Spezia si è laureato in Medicina a Pavia, conseguendo poi due specializzazioni in Anestesia e Rianimazione e Tecnologie biomediche.

Nei suoi oltre dieci anni di professione tra Italia e Africa, ha lavorato in Uganda e Mozambico. Dal 1986, si è poi dedicato al coordinamento di due programmi di cooperazione sociosanitaria finanziati dal governo italiano, rispettivamente in Somalia ed Egitto. Ha partecipato a molte missioni internazionali, portando con sé non solamente la sua professionalità, ma anche la sua umanità e una profonda dedizione.

A termine del suo girovagare per il mondo il dott. Gasperi ha scelto di trascorrere il pensionamento in Gran Canaria, in forma di libertà per così dire «africana» in un ambiente molto favorevole dal punto di vista climatico e fonte di ispirazione di centinaia di versi scritti con l’inchiostro dell’emozione e frutto della raccolta di poesie «Corniola», pubblicata da Samuele Editore.

Ma il dottore non vuole fermarsi perché il suo moto è «camminare per vivere a lungo» verso nuove emozioni che sono all’orizzonte e che lui stesso definisce Sindrome di Ulisse.

In questa intervista il dott. Gasperi ha voluto raccontarci alcune sue esperienze di vita e le motivazioni che lo hanno portato a lasciare l’Italia per dedicarsi in primis agli altri, agli ultimi e con quale mission.

Chi è il dott. Adriano Gasperi  Nato a La Spezia nel 46, scorpione d.o.c., studi classici in vista di entrare in Marina e girare il mondo. Sogno spento in fondo ad un burrone appena compiuto i diciott’anni. Mesi di assidua frequentazione di ospedali e sale operatorie lo spingono ad iscriversi a Medicina a Pavia e, a partire dal quarto anno, a vivere, in uno dei primi reparti di rianimazione del Paese, la realtà della morte e il miracolo della vita. Nato a La Spezia nel 46, scorpione d.o.c., studi classici in vista di entrare in Marina e girare il mondo. Sogno spento in fondo ad un burrone appena compiuto i diciott’anni. Mesi di assidua frequentazione di ospedali e sale operatorie lo spingono ad iscriversi a Medicina a Pavia e, a partire dal quarto anno, a vivere, in uno dei primi reparti di rianimazione del Paese, la realtà della morte e il miracolo della vita. Si laurea nel 1972 con una tesi frutto di un lavoro di ricerca condotto a Mosca, sotto la direzione del Prof. V.Niegowsy, uno dei padri della rianimazione mondiale. Inizia a lavorare a Pavia, con il Prof. Diego Carbonera, si specializza in Anestesia e rianimazione nel 1974. Poco dopo parte per la prima missione africana in Kampala, Uganda, dove fonda il reparto di terapia intensiva. Rientrato in Italia si specializza in Tecnologie Biomediche nell’81 per poi ripartire verso l’Africa. Questa volta in Mozambico, a Maputo, dove tiene corsi e dirige i blocchi operatori per quattro anni. Al rientro in Italia si trova di fronte a due opportunità, un posto di primariato in un piccolo ospedale toscano, vicino alla casa di famiglia, oppure sostituire l’attività clinica e di ricerca con un ruolo tecnico logistico nell’ambito della cooperazione internazionale finanziata dal Governo italiano. Senza troppo pensare decide per la seconda opzione e sono altri anni di Africa, Somalia ed Egitto, fino al 1991 quando vince un concorso indetto dal Ministero degli Affari Esteri per la posizione di Addetto scientifico. Dal 1991 lavora in Olanda, Corea del Sud e Tunisia. Rientrato definitivamente in Italia nel 2005, si riavvicina alla pratica medica con particolare interesse all’utilizzo clinico di campi elettromagnetici a bassa intensità e frequenza; continua al contempo una attività di consulenza in relazioni scientifiche internazionali che lo porta tra l’altro a ricoprire il ruolo di Segretario generale del comitato Scientifico di Expo Milano 2015, dall’inizio della candidatura fino al 2012, quando il comitato viene sciolto dalla direzione dell’evento. Nel 2013 non ritrovandosi più in un paese troppo cambiato (a suo giudizio) decide di lasciarlo e si trasferisce a Las Palmas di Gran Canaria, dove vive attualmente. |

Dott. Gasperi cosa l’ha spinta a raggiungere luoghi così diversi dai nostri?

«Una sindrome abbastanza rara, la ricerca continua del nuovo e del non conosciuto. La chiamo Sindrome di Ulisse. Fin da piccolo ho sempre sognato molto e cercato di raggiungere mete raggiungibili, ma quando la meta era a portata di mano già un nuovo obiettivo si materializzava e dunque mi lanciavo nel nuovo progetto.

«È stato questo il filo di una vita fatta di molte scelte, senza pensare a strategie di carriera.»

Perché ha deciso di mettere a disposizione dei più bisognosi il suo talento professionale?

«La prima volta fu il caso. L’Università di Pavia ricercava un anestesista esperto da inviare in Uganda nel quadro di una nascente cooperazione interuniversitaria tra Pavia e l’Università di Makerere a Kampala.

«Il Rettore e il Preside della Facoltà, non trovando il profilo professionale richiesto si ricordarono di un giovane medico che aveva deciso di preparare la tesi di laurea a Mosca ed al quale avevano assegnato il Premio Palumbi, per la miglior tesi discussa in tutte le Facoltà nel 1971.

«E mi convocarono. La mia risposta fu quasi immediata. L’unica riserva, caduta in poche ore, fu di parlarne con la moglie, anche lei medico anestesista, avevamo appena avuto il primo figlio, non fu semplice convincere i genitori e suoceri. Ma nonostante tutti e tutto in pochi mesi, partì alla volta di Kampala.»

Com’è l'Africa vista dagli occhi di un medico?

«La mia visione è limitata dal fatto che ho vissuto in città capitali: Kampala, Maputo, Mogadiscio. Ogni paese è una Africa, frutto di storie differenti, basti pensare alle conseguenze lasciate dalle diverse colonizzazioni: l’imprinting inglese, che ancora si riscontrava in Uganda, nulla aveva a che fare con la saudade portoghese del Mozambico, e men che meno con il lascito italiano in Somalia.

«Quando andai in Uganda ad esempio in pochi capivano l’utilità che sarebbe derivata al paese dal disporre di un reparto di rianimazione. Quando poi si videro i risultati e se ne comprese meglio la funzione, non solo per quanto riguarda la cura di pazienti critici, ma anche per la formazione del personale medico e non, l’apprezzamento fu generalizzato.

«Ormai sono assente da troppi anni dall’Africa, ma da quanto leggo e ascolto, le cose non sono poi così tanto cambiate: carestie, fame, fondamentalismi, corruzione, sono tra le parole attuali ora come allora, ai miei tempi.

«Almeno tre mi paiono i fatti nuovi adesso rispetto ad allora, la perdita, a partire dalla caduta del muro di Berlino, di valore strategico del continente africano per i due blocchi della Guerra fredda, la crescente emigrazione verso l’Europa, e la fortissima presenza economica cinese.»

Ci racconta della sua esperienza in Mozambico e in Somalia?

«Due esperienze molto diverse. In Mozambico le mie funzioni erano sostanzialmente cliniche e didattiche: organizzazione del lavoro delle sale operatorie e formazione del personale. Ricordo che uno dei primi problemi che mi trovai di fronte fu un modello organizzativo molto lontano da quello cui ero abituato.

«Evitando accuratamente di replicare ciò che conoscevo, ma cercando di integrarlo con la realtà che trovai, dopo qualche settimana si cominciarono a notare i primi risultati.  La soluzione era far sì che tutte le componenti necessarie per un intervento chirurgico fossero presenti contemporaneamente in sala operatoria: paziente, materiali, farmaci, servizi, personale… detta così può sembrare una barzelletta, ma le garantisco che ja acabò o ainda no chegou (è già finito, non è ancora arrivato) furono l’incubo dei primi tempi di servizio a Maputo.

La soluzione era far sì che tutte le componenti necessarie per un intervento chirurgico fossero presenti contemporaneamente in sala operatoria: paziente, materiali, farmaci, servizi, personale… detta così può sembrare una barzelletta, ma le garantisco che ja acabò o ainda no chegou (è già finito, non è ancora arrivato) furono l’incubo dei primi tempi di servizio a Maputo.

«Riprendo testualmente da un’intervista rilasciata al termine della mia missione a Maputo e pubblicata nel 1985 sul settimanale Il Medico di Italia in un articolo dal titolo Un anestesista in Africa dall’Uganda al Mozzambico che scriveva: - “Ja acabou è stata la frase che per mesi mi ha perseguitato, spiegandomi qualsiasi deficienza che via via incontravo. Ho cercato quindi di tentare un minimo di programmazione, di prevedere i fabbisogni, le necessità che abbiamo analizzato le cause responsabili di cancellazioni di interventi programmati e siamo riusciti a ridurle drasticamente, semplicemente migliorando la comunicazione tra le persone coinvolte nell’ assistenza ai pazienti”.

«In Somalia si trattava invece di coordinare i numerosi progetti di cooperazione in ambito sanitario e sociale finanziati dal governo italiano. Avevo un ufficio presso l’Unità di Cooperazione, nel compound dell’Ambasciata, e mi fu possibile girare abbastanza per il paese, fino a quando le condizioni di sicurezza lo permisero.»

Nell’ambito della sua esperienza lavorativa qual è la cosa che le ha dato più soddisfazione?

«La creazione, dal nulla, di un reparto di rianimazione, all’ospedale Mulago a Kampala, il 3D. Qualche mese per metterlo in piedi, formandone il personale, e due anni e mezzo di intensa attività con l’assistenza a più di 500 pazienti.

«La soddisfazione più grande che provai da quell’esperienza la raggiunsi nella primavera del 1981, quattro anni dopo essere ritornato in Italia a Pavia. Mi recai a Kampala, inviato dal Ministero degli Esteri, per verificare la possibilità di riattivare la collaborazione in un momento particolarmente grave (eravamo nel pieno della ripresa del potere da parte delle truppe di Obote).

«Il giorno dopo al mio arrivo, in una città in stato di guerra, mi recai in incognito, dall’Ambasciata in Ospedale, salii le scale verso il 3D con il timore di non trovare più nulla. Erano passate da poco le otto e mezzo del mattino, l’ora in cui, ai miei tempi, si teneva l’incontro tra il medico e gli infermieri che smontavano dalla notte e quelli che subentravamo.

«Mi fermai davanti alla porta a vetri del reparto e mi fermai, e sentii un bisbiglio provenire dall’interno. Aprii di scatto la porta, attraversai la sala di attesa per i parenti ed entrai in reparto, dove il Dr. Kasujja, il mio dottor Kasujja, stava… facendo quello che facevo io fino a quattro anni prima. Mi misi a piangere. Dalla gioia.»

Le è mai capitato un caso particolare che le ha lasciato un ricordo a cui tiene di più, o alcuni episodi o aneddoti più ricchi di significato?

«Sono tanti gli episodi di cui sono stato testimone negli anni africani, ne riprendo alcuni: Idi Amin Dada che mi porta in reparto in braccio il suo autista, ucciso nel corso di un attentato, e lo fa cadere su un letto e mi chiede di rianimarlo… Fu straziante, così come le oltre trenta ore di sala operatoria dopo l’intervento delle truppe israeliane all’aeroporto di Entebbe.  «O a Maputo, l’arrivo in contemporanea di decine di feriti a seguito dell’eccidio di Matola, o l’anestesia d’urgenza notturna praticata sul Presidente del Mozambico Samora Machel, per un corpo estraneo in esofago, senza alcun assistente e con i militari fuori della porta, perché si trattava di affare di stato.

«O a Maputo, l’arrivo in contemporanea di decine di feriti a seguito dell’eccidio di Matola, o l’anestesia d’urgenza notturna praticata sul Presidente del Mozambico Samora Machel, per un corpo estraneo in esofago, senza alcun assistente e con i militari fuori della porta, perché si trattava di affare di stato.

«Ma per fortuna ci sono anche episodi comici, come a Kampala la ricerca di ghiaccio (un vero lusso a quei tempi) per raffreddare il corpo di una bambina che doveva essere operata per la correzione di un difetto valvolare cardiaco.

«Qualcuno mi disse che lo avrei trovato alla fabbrica della Coca cola. Andai speranzoso e mi confermavano che in effetti ne avevano e mi chiesero quanto ne volessi. Io risposi one case, per me un caso, per loro per una cassa.

«La mattina dell’intervento ne mandarono pochi chili in sala operatoria, la quantità appunto per raffreddare una cassa di coca cola… Per fortuna riuscimmo in breve a chiarire l’equivoco e un camioncino rosso ci portò in tempo tutto il ghiaccio necessario per operare con successo la piccola Sarah.»

Fra i tanti progetti che ha realizzato quali sono stati i più importanti?

«In generale ogni progetto che è diventato servizio come Il reparto di rianimazione, il 3D, messo in funzione all’Ospedale Mulago di Kampala, e la formazione di personale infermieristico/anestesiologico sia in Uganda che in Mozambico.

«Tra le iniziative non mediche l’aver ideato e contribuito in Olanda alla organizzazione di Forum, una associazione tra scienziati e professionisti italiani che operavano allo scopo di promuovere la nostra presenza in un paese che ci considerava pari a dei buoni pizzaioli e ristoratori, o in Corea del Sud l’organizzazione di mostre, seminari e convegni su S&T italiana, in uno Stato che di italiano conosceva unicamente l’opera…»

Quali sono state le maggiori difficoltà riscontrate nella realizzazione di questi progetti?

«Difficile generalizzare. Credo di essere stato abbastanza fortunato nel corso degli anni avendo trovato quasi sempre capi autorevoli e non autoritari, ma soprattutto favorevoli a delegare e a considerare i risultati finali del mio lavoro.

«Difficoltà logistiche o di ambientamento le ho sempre messe in conto prima di iniziare le mie missioni all’estero ma ho sempre cercato di non portarmi dietro esigenze e (false) necessità proprie del mio paese di origine, cercando al contrario di essere curioso delle nuove realtà dove dovevo operare e adattarmi, quanto più possibile, agli usi e alle consuetudini che via via andavo incontrando.»

Spesso si ha l’impressione che i Paesi ricchi guardino al continente africano solo come problema: l’immigrazione, l’incremento demografico, il fondamentalismo islamico. È possibile secondo Lei cambiare prospettiva? Che altro può rappresentare l’Africa secondo la sua esperienza?

«Dopo la fine del periodo coloniale alcuni paesi ricchi, ma soprattutto grandi imprese multinazionali hanno usato l’Africa come una grande miniera da cui estrarre materie prime e risorse naturali. I programmi di aiuto allo sviluppo intergovernativi hanno rappresentato in alcuni casi una forma di risarcimento, quantomeno morale, ma in generale gli accordi di cooperazione hanno favorito più i governi che li sottoscrivevano che non le popolazioni che ne avrebbero dovuto beneficiare.

«Con la fine della guerra fredda, l’interesse del mondo occidentale per il continente nero è drasticamente diminuito, alcuni paesi hanno ridotto pesantemente gli investimenti in Africa, le condizioni di sicurezza sono peggiorate, il fondamentalismo islamico si è radicato in paesi come la Somalia, rendendo ancora più complicata la presenza di stranieri. Abile è stato il governo cinese a riempire i vuoti lasciati sia dai paesi occidentali sia dalla Russia e in poco più di una decina di anni si è ritrovato padrone della terra africana, realizzando di fatto la colonizzazione economica di buona parte del continente, senza alcuna conseguenza sul piano culturale, a differenza delle colonizzazioni storiche precedenti.

«Per il futuro non azzardo previsioni. Siamo in un momento di rivoluzione storica, molto più profonda e grave di quanto non dicano i numeri e le storie che giornalmente riempiono i media. Plinio il Vecchio scrisse Ex Africa semper aliquid novi. Chissà che questo pensiero non possa tornale di attualità nei tempi a venire.»

La sua è una lunga vita a servizio delle cooperazioni internazionali, alla luce dei risultati ne è soddisfatto? Qualche rimpianto? Cosa si potrebbe fare di più? Ci vuole raccontare di queste altre sue importanti esperienze professionali?

«Beh la mia lunga (ormai) esperienza di vita mi ha fatto percorrere la strada della non-carriera, a differenza della quasi totalità dei compagni di corso universitari che hanno seguito percorsi standard chi nel pubblico, chi nel privato, chi in università, chi in ospedale o sul territorio. La cooperazione internazionale in Africa come medico, è stata per me una specie di trampolino per scelte dettate non da una strategia di carriera, ma dall’aspettativa di un’attività, spesso una sfida, nuova.

«Medico lo sono stato tutta la vita (e continuo a esserlo), e ciò mi ha comportato di far uso di un approccio da medico, anzi da rianimatore «prima agisci e poi pensa…»-, e così mi sono sempre comportato a fronte di tante situazioni nelle quali mi sono trovato, dal partecipare in delegazioni ufficiali a conferenze internazionali sul destino dell’Antartide, o a colloqui sul dialogo interculturale nel Mediterraneo, tanto per citarne due.

«Sono stato anche consigliere per giovani stranieri interessati a studiare in Italia e in prima linea a organizzare eventi per promuovere il nostro paese in ambito scientifico e tecnologico. Forse la notazione più importante che posso fare sulla mia non-carriera è che ho sempre provato un grande piacere nello svolgere il lavoro e le funzioni che mi sono state richieste in tempi diversi del mio percorso, in ospedale come attorno ad un tavolo di una conferenza internazionale.

«Rimpianti? Sul piano personale direi di no. Da un po' di tempo mi capita di pensare poco al passato, quasi come se volessi stracciare fotografie di tempi sempre più lontani e che non trovano più casa nel mondo che viviamo. In questi momenti di annebbiamento del passato mi è capitato molto raramente di rimpiangere o rimproverarmi scelte che pur hanno avuto, qualche volta, effetti pesanti su di me o su di chi mi stava accanto in quel periodo.

«Diversa la considerazione, su un piano più generale e limitatamente al settore della cooperazione internazionale, circa il riutilizzo da parte della Amministrazione del nostro paese delle competenze acquisite dai singoli durante il servizio all’estero, altra prova di debolezza strategica a medio-lungo termine che ci caratterizza.»

A termine della sua carriera all’estero com’è stato il suo rientro in Italia?

«Rientrato in Italia nel 2005, dopo diciotto anni di estero, mi ritrovai in un paese che non era più il mio. I comportamenti che più mi colpirono furono la mancanza diffusa di rispetto, la tendenza alla approssimazione e alla cialtroneria e la confusione dilagante. Decisi comunque di provare ad abituarmi ad una sede particolarmente disagiata, per usare il gergo della Farnesina.

«Grazie ad un incontro fortuito con un imprenditore di Pergine, produttore di apparecchiature per elettromagnetoterapia, trattamento innovativo per numerose patologie, mi riavvicinai alla pratica medica, e parallelamente misi a frutto le competenze acquisite negli anni come consulente direzionale nel campo delle relazioni internazionali in S&T. In tale veste ho lavorato come Segretario Generale del Comitato Scientifico di Expo Milano 2015, dall’inizio della corsa alla candidatura nel 2007, fino al 2012, quando il Comitato venne chiuso per decisione dal Commissario Generale. Esperienza bellissima, ma anche l’unica che non riuscii a vedere conclusa.

«Nel 2013 decisi di lasciare l’Italia per trasferirmi a Las Palmas di Gran Canaria, dove vivo attualmente in buona solitudine.»

Cosa le rimane nel cuore dell’Italia?

«Gli affetti familiari qualche amico. Il grande rimpianto di un sogno svanito all’alba.»

Vuole spiegarci com’è nata la vocazione poetica e letteraria?

«Pare che da piccolo fossi un bambino particolarmente attivo e tra gli strumenti che mia madre utilizzava per mantenermi abbastanza tranquillo, vi era il ricorso a filastrocche che raccontavano di storie impossibili, ma bellissime, come la risalita del rimorchiatore Pluto, un pezzo storico del porto di La Spezia, lungo le valli della Lunigiana. Il tutto in rima e probabilmente la mamma mi trasferì la facilità di mettere parole in rima. Così già al tempo dell’università mi capitava di scrivere filastrocche sui temi e nelle occasioni più svariate, professori e compagni, esami e compleanni.

«Fu nel 2005 quando cominciai a scrivere a tema e nacque l’Abbecedario del buon cazzeggiatore, scritto a quattro mani con un amico giornalista di Torino, Mino Rosso. Una ventina di storielle in rima accompagnate ciascuna da un dotto commento in prosa, su temi seri raccontati in modo leggero attraverso la lente bifocale del cazzeggio (quello buono e quello meno buono).

«Negli anni seguenti pubblicai altre cose su buona educazione, arti e mestieri del XX secolo, ma dal 2014 al 2018 Matteo Renzi fu l’ispiratore di migliaia di versi. I primi tremila pubblicati in La Divina (Tragi) Commedia, Libro I Il Paradiso, altrimenti conosciuta come Renziade; abbellita dalle illustrazioni di Umberto Rigotti, un bravissimo artista di Villa Lagarina, gli altri custoditi in un vecchio computer e destinati all’oblio.

«In questi ultimi due anni e mezzo ho maturato un nuovo modo di scrivere, grazie all’effetto catalizzatore di un amore tardivo (se così si può definire un amore nato a 72 anni…), un amore unico e meraviglioso, finito dopo poco tempo, ma capace di innescare una produzione di parole in fila( non la chiamo poesia, perché mi sento parte del mondo dei poeti) conseguenza delle emozioni vissute in quelle settimane. Cominciai a scrivere nel maggio del 2018 e nell’ottobre dello stesso anno uscì Corniola per i tipi della Samuele Editore di Pordenone, seguita dalla versione in spagnolo.

«Finito l’amore per quella donna non è finita la spinta a scrivere e nel giro di due anni ho pubblicato altri sei libricini frutto di emozioni e riflessioni registrate camminando verso Santiago di Compostela, da diversi punti della Penisola iberica per migliaia di chilometri.

«L’ultimo invece, Il Sole Fuori ha come tema la vita nei primi sei mesi della pandemia come l’ha vissuta la gente del piccolo borgo marinaro dove vivo.»

In conclusione ci sono altri sogni nel suo cassetto, se sì quali?

«Viviamo un’epoca speciale caratterizzata dall’incertezza, un’epoca che penso richieda molta flessibilità e adattamento a situazioni nuove o che fino a poco fa potevano apparire semplicemente assurde.

«Alla mia età ho una speranza e un sogno a medio termine. La speranza è quella di vivere e non intendo il morire tardi in dipendenza, ma il vivere a lungo in dignità, due situazioni profondamente differenti.

«Il sogno è quello di poter decidere i confini della dignità della mia vita.

«A breve termine spero di poter riprendere il Cammino Mozarabe da Malaga verso Santiago di Compostela a Encina Real, un piccolo paese a un centinaio di chilometri dalla città andalusa, ove il 10 marzo dello scorso anno dovetti interromperlo a causa dello tsunami che si stava preparando.

«E poi continuare a scrivere e ancora a scrivere di amore, di vita e di morte…»

Espulsa nell’alba nera

cresce tra attese

e speranze e ansia

di bruciare il tempo

e navigare spazi.

vola leggera tra nubi

di gioia spensierata

persone e cose registrate

nella pellicola della memoria.

Combatte allora

i primi demoni della notte per non affogare

nel grembo dell’oceano dei ricordi.

nel pozzo della vecchiaia. La vita.

Adriano Gasperi - [email protected]

Nadia Clementi - [email protected]