110 anni fa l’anno di sangue per l’Italia: il 1915 – Terza parte

Il dibattito al Governo e alla Camera, le offerte degli Imperi Centrali «a babbo morto»

>

Il 5 agosto 1014, si

riunivano a Forte Braschi a Roma il Presidente del Consiglio Salandra,

il ministro degli esteri Marchese di San Giuliano, il ministro della

Guerra Grandi, il Capo di stato maggiore dell’esercito Cadorna e il Capo

di stato maggiore della marina Thaon di Revel. Era la prima seduta dopo

la dichiarazione di neutralità dell’Italia e dovevano fare il punto

della situazione.

Cadorna si dichiarò per la mobilitazione generale

immediata. Grandi invece era propenso alla sola chiamata alle armi delle

classi 1889 e 1890. Informato come era dell’animosità di Vienna contro

l’Italia, Cadorna riteneva pericolosissimo il tempo necessario per una

mobilitazione generale, quantificata in 25 giorni, per cui non si poteva

perdere altro tempo.

Salandra propose di richiamare 200.000 soldati e

di raccoglierli in Val Padana. Cadorna rifiutò. In caso di aggressione

erano troppo pochi, in caso di inattività troppi.

Poi si persero in

questioni di carattere finanziario e organizzativo, con il ministro

della Guerra, Grandi, che in tutte le ipotesi remava contro. Il quale

ministro della guerra, comunque, non andava bene di fronte all’emergenza

e Salandra decise di sostituirlo. E difatti il successivo 9 ottobre lo

sostituì con Vittorio Zuppelli.

Zuppelli era nato 56 anni prima

nell’Istria irredenta, per cui la scelta venne accolta con

soddisfazione dai circoli militari. E dato che Zuppelli era stato alle

dipendenze di Cadorna, si poteva pensare di aver fatto un passo avanti,

qualunque fosse il destino dell’Italia.

Al di là di alcuni

cambiamenti strettamente militari concordati tra i due, il loro impegno

principale fu volto a convincere il parlamento della necessità di

concedere i mezzi finanziari per rammodernare l’esercito.

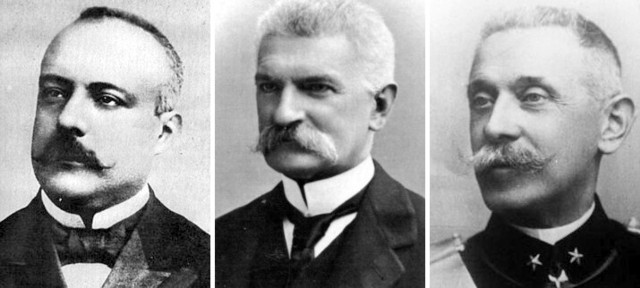

Salandra, Sonnino e Zuppelli.

Frattanto l’opinione pubblica si andava orientando per l’entrata in guerra.

L’aggressività

della Monarchia Danubiana nei confronti della Serbia aveva allarmato

anche i più pacifisti, mentre la violazione della neutralità del Belgio

aveva fatto capire quanto poco valesse la decisione di chiamarsi fuori.

Sicché

gli Italiani si trovarono a rispolverare gli antichi sentimenti

antiaustriaci e non tardarono a sorgere le manifestazioni a favore

dell’Intesa. Il 15 settembre (3 giorni dopo la vittoria francese della

Marna) si svolsero dimostrazioni popolari a favore di Trento e Trieste

italiane. Stava tornando lo spirito risorgimentale.

Il 9 ottobre il

ministro degli esteri San Giuliano subiva un infarto e il 12 ottobre

moriva. A sostituirlo venne chiamato il barone Sidney Sonnino. Parve

dunque un pronunciamento a favore della neutralità, perché il nuovo

ministro era favorevole alla Triplice Alleanza. L’entrata in guerra

della Turchia a fianco degli Imperi centrali però rimescolò le carte in

gioco. La situazione era fluida e nulla era più incerto di ciò che si

sarebbe dovuto fare.

E, di fronte alle necessità di cassa, il

ministro del tesoro, Rubini, si dimise il 30 ottobre. Al suo posto venne

messo un uomo della nomenclatura militare: l’onorevole Paolo Carcano.

Vecchio garibaldino ferito a Mentana, Carcano portava al governo

Salandra un nuovo tassello a favore della guerra.

|

In occasione della riapertura della Camera, il 3 dicembre, Salandra

si rivolse ai deputati per invocare l’appoggio di tutto il Paese in quel

momento di pericolo oggettivo. Il Presidente, che conosceva i

parlamentari, non si dichiarò a favore della guerra, ma cercò di far

capire che il momento imponeva una scelta di carattere straordinbario.

Nel

dibattito che seguì, infatti, l’onorevole Giolitti dichiarava che

l’astensione era stata una scelta giusta e doverosa. Ma anche nel clima

di ostilità alla guerra, il governo chiese l’autorizzazione a finanziare

il riarmo delle forze armate.

Il 5 dicembre le direttive del Governo venivano approvare con 413 voti favorevoli e 43 contrari.

Il

19 dicembre il Re firmava il decreto che deliberava il lancio di

prestito di un miliardo di Lire e già l’11 gennaio la cifra era stata

coperta.

Giolitti, che si era dichiarato contrario anche al riarmo,

aveva annunciato una serie di iniziative popolari per opporsi a

soluzioni militari.

Mussolini invece si staccò dal partito socialista per passare dalla parte degli interventisti. Aveva lasciato la direzione de l’Avanti!

e aveva fondato il nuovo quotidiano Il Popolo (il primo numero uscì il

15 novembre 1914), proprio per sostenere la propria posizione al di

fuori del partito. Insomma, si erano rovesciate le posizioni del 1911,

quando Giolitti voleva la Guerra di Libia e Mussolini la osteggiava con

tutta la sua forza. Questa è la politica.

Anche la massoneria si

dichiarò a favore della guerra (evidentemente aveva un certo peso) e

perfino i cattolici trovarono argomenti che consentivano loro di

dissentire alla volontà del papa, anche se Vienna era «cattolicissima».

Se

l’Avanti! (diretto da tre socialisti dopo l’uscita di Mussolini)

eccitava le folle a invocare la pace, Il Popolo d’Italia (Mussolini), il

Corriere della Sera, il Giornale d’Italia, la Gazzetta del Popolo e

altri quotidiani importanti si erano espressi subito a favore

dell’intervento, ottenendo più adesioni dei pacifisti.

La Germania

cercò anche di corrompere qualche giornalista, ma la cosa venne a galla e

- come si può immaginare - scoppiò uno scandalo non da poco. Forse

questo argomento sarebbe da approfondire, ma lo faremo in altra

occasione.

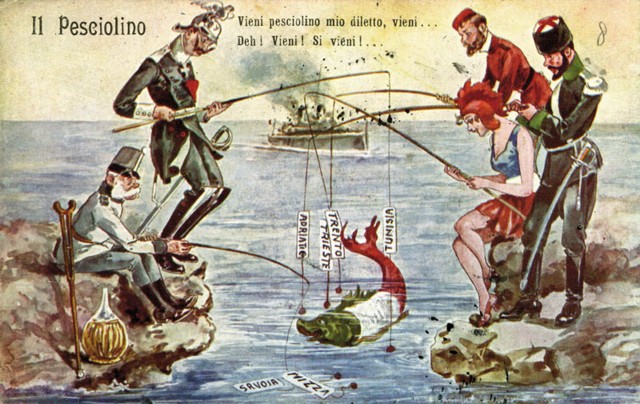

Nella cartolina dei 1915, il corteggiamento dell'Italia da parte dei due schieramenti in lotta.

Berlino

e Vienna non si rassegnarono facilmente alla perdita dell’alleato

Italia e mandarono vari emissari col compito di tentare le ultime carte.

Tre

deputati austriaci (gli onorevoli Ellenbogen, Lehman e Oliva) si

recarono a Milano per cercare di ottenere consensi, ma fu loro impedito

addirittura di andare a Roma.

Poi venne un deputato tedesco,

l’onorevole Sudekum, socialista di Norimberga, per sostenere i

socialisti italiani, ma non ebbe successo neanche lui.

Ebbe

quantomeno maggiori possibilità il principe von Bülow, inviato apposta

dal Kaiser a Roma dove aveva molti amici e dove era considerato di un

certo spessore. Giunto a Roma il 17 dicembre, intavolò con il nostro

governo trattative proponendo - oltre a quanto già offerto a spese della

Francia (Nizza, Tunisia e altro) - territori austriaci con la garanzia

dell’Impero tedesco.

I territori in portafoglio erano il Trentino e una parte lungo l’Isonzo, intorno a Gorizia.

La proposta era concreta e percorribile, ma aveva un difetto: il tutto si sarebbe concretizzato solo a babbo morto. Cioè dopo la conclusione della guerra. E sempre che gli Imperi centrali l’avessero vinta.

E questo fu un errore gravissimo, perché se davvero volevano il sostegno italiano dovevano pagarlo per via anticipata.

Stranamente,

invece, il Governo italiano si sarebbe fidato delle offerte fatte da

Francia e Inghilterra.

Non mantennero la parola, ma di questo ne parleremo la prossima puntata.

Guido de Mozzi

Domani continua con la quarta parte: Verso il disastro

(Link alla seconda parte)