1882: la Regia Marina interviene in Perù – Di Marco Sciarretta

Era il 9 maggio quando la corvetta Archimede, al comando del capitano Giovanni Caffaro, entrava nel porto di Tacna, sulla costa occidentale dell’America latina

>

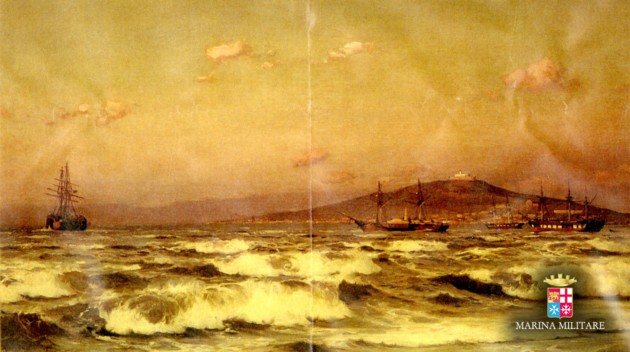

Il 9 maggio 1882, la corvetta Archimede, al comando del capitano di fregata Giovanni Caffaro, entra nel porto di Tacna, sulla costa occidentale dell’America latina.

Agli occhi di un osservatore non coinvolto nel feroce e assai sanguinoso conflitto combattuto dal Perù e dalla Bolivia contro il Cile tra il 1879 e il 1883, la situazione di quel remoto angolo del mondo era piuttosto strana.

Tacna era una città peruviana occupata, tre anni prima, dai cileni. Devastata nel 1868 da uno spaventoso terremoto, era ancora «un deserto di case morte popolato da morti vivi». Vivi e piuttosto bellicosi nei confronti degli invasori.

Guerra commerciale come poche, quel conflitto dimenticato era stato scatenato dalla necessità di controllare i porti d’imbarco del salnitro imponendo, così, un monopolio sui dazi a favore di Santiago del Cile.

In pratica si trattava di una delle solite guerre per procura di quel tempo, tra gli statunitensi, che avevano speso quattrini e tecnologie per sfruttare le miniere, e i britannici, i quali avevano per contro preferito annettersele a lavori finiti dotando in cambio la Marina cilena di alcune belle navi d’altura, includendo nella fornitura un eccellente addestramento per quadri ed equipaggi.

Dopo aver conquistato, l’8 ottobre 1879, il dominio del mare nelle acque di Angamos, catturando l’inafferrabile e audace monitore peruviano Huascar, i cileni sbarcarono in Perù spingendosi fin sulle Ande.

E a questo punto incominciarono i guai anche per gli italiani.

La presenza dei nostri emigranti laggiù era cospicua da ormai più di due generazioni ed essi rappresentavano, come spesso succede in America latina, il sale della terra e il tessuto imprenditoriale locale.

Non era pertanto un caso che la città dove l’eroe della resistenza clandestina peruviana, il colonnello Andrés Caceres era evaso, rubando una locomotiva, si chiamasse Viterbo, nome scelto dalla maggioranza, laziale, dei cittadini.

Il problema posto dalla clamorosa fuga dell’audace colonnello peruviano, però, era che le cose erano state organizzate per bene e su larga scala, tagliando in più punti le linee telegrafiche, interrompendo un ponte sullo strapiombo e sabotando le altre locomotive, così da impedire inseguimenti.

Riuscito alla fine a raggiungere i discendenti degli antichi inca per continuare con efficacia la lotta sulle montagne, guadagnandosi dal nemico il soprannome di «Stregone delle Ande» per la sua apparente ubiquità, dopo il conflitto l’indomito Caceres arriverà alla presidenza della repubblica peruviana.

Le rappresaglie cilene e inglesi contro i nostri connazionali (e soprattutto i loro beni) furono pesanti e il Governo italiano provvide subito a far sentire in maniera tangibile la propria presenza, ricorrendo all’unico tipo di strumento in grado, ancora oggi, di intervenire presto e bene in questo genere di situazioni senza turbare, formalmente, le «tradizionali amicizie» di turno, ovvero l’invio in zona di una nave da guerra «in visita di cortesia».

L’Archimede, una pirofregata a pale ex borbonica completata nel 1844 era in effetti un pezzo da museo, riclassificato corvetta nel 1863 ma che non era mai stato, in realtà, più di un «pacchetto» (ossia piroscafo) armato.

Adibito a compiti di nave stazionaria in Sudamerica si era già distinto due anni prima doppiando, nonostante i 40 ruggenti e lo stato di usura delle proprie macchine, lo stretto di Magellano.

Con calma, fermezza e dignità il comandante Caffaro riuscì a ottenere la restituzione ai privati cittadini della taglia imposta alla comunità e la riattivazione della ferrovia, principale fonte di reddito dei nostri connazionali.

Si trattò di un successo non da poco ottenuto non certo col peso dei 6 cannoni (2 dei quali ancora ad avancarica!) di quel bastimento.

La carta vincente, casomai, furono la professionalità della gente, sempre in ordine, e l’esistenza, nel Mediterraneo, di una Marina in grado, se proprio fosse stato necessario, di mandare senza problemi due incrociatori pronti a partire per a rimettere a posto le cose sul serio qualora si fosse tirata davvero un po’troppo la corda.

L’Archimede proseguì, in seguito, a pattugliare quelle acque fino alla fine della guerra venendo tosto venduto, nel 1883, a Valparaiso a una linea marittima di cabotaggio italo-cilena visto che non valeva la spesa di rimpatriarlo.

Il 3 giugno 1929, auspici gli Stati Uniti e l’Italia, Tacna fu resa dai cileni ai peruviani nonostante l’opposizione britannica.

Nel 1999 anche le ultime controversie in capo ad alcuni moli sono state definitivamente superate.

Una piccola parte nel merito di questa pace, favorita dalla precisa volontà italiana di non inasprire le crudeltà della guerra, a beneficio non solo dei propri concittadini ma di tutti i civili indifesi coinvolti, spetta anche agli uomini della nostra Marina.

Marco Sciarretta

(Storia - Ministero Difesa)