Il 4 novembre di 90 anni fa finiva la Grande Guerra

I ritardi di Diaz - Terza battaglia del Piave - Il proclama di Caviglia - La vittoria sul Grappa - L'ambiguità degli alleati - L'invenzione di Vittorio Veneto

La seconda grande battaglia del

Piave, detta «del Solstizio» perché si era svolta dal 15 al 24

giugno (vedi nostro

servizio), era stata la prima grande vittoria tutta

italiana di una grande battaglia (e per qualche critico storico è

stata anche l'unica). Certo si potrebbe dire che la Grande Guerra

fosse finita lì, ma purtroppo i combattimenti continuarono ancora

per mesi, portando con sé altre decine di migliaia di soldati

uccisi. All'indomani della vittoria del Solstizio, tuttavia, non

solo il nostro esercito ma anche l'intera nazione poterono rialzare

la testa per la prima volta dopo Caporetto.

Gli alleati non erano mai stati ottimisti sulle sorti di quella

battaglia, tanto vero che avevano sollecitato i nostri comandi di

ritirarsi sulla linea del  Mincio. Adesso era tutto cambiato e si cominciò a discutere

su tutto, sia dal punto di vista militare che politico, sia a

livello interno che interalleato.

Mincio. Adesso era tutto cambiato e si cominciò a discutere

su tutto, sia dal punto di vista militare che politico, sia a

livello interno che interalleato.

Già quando la battaglia del Solstizio finì, i nostri politici

domandarono a Diaz per quale motivo avesse sospeso i combattimenti,

dato che le sorti stavano volgendo a nostro favore. Ma il comando

italiano aveva fatto più che bene a fermarsi, soprattutto in ordine

al fatto che anche per noi sarebbe stato un problema passare il

Piave in piena e battere il nemico. Ma già un mese dopo Diaz

avrebbe dovuto attaccare a tutti i costi, perché le informazioni

che continuavano ad arrivare sul suo tavolo mostravano

inequivocabili segni di cedimento e disgregazione da parte degli

Imperi Centrali, tanto che D'Annunzio arrivò a pronunciare la

famosa frase «c'è fetore di pace nell'aria».

Diaz invece volle attendere, forse perché la possibilità di un

fiasco era ancora in agguato. Di certo però non aveva la visione

politica che invece in quel momento avevano i suoi colleghi

alleati. Attese dunque troppo.

Era accaduto che il 18 luglio Ludendorff e Hindenburg avevano

ufficialmente preso atto che «la guerra non poteva concludersi

favorevolmente per la Germania». La scelta era se perdere la guerra

a tavolino o sul campo di battaglia. Contrariamente a quello che

avrebbe fatto Hitler nella Seconda Guerra, a Berlino decisero di

tentare la via negoziata. Si mossero le varie diplomazie ma, per

quanto lavorassero in maniera assolutamente segreta, era sulla voce

di tutti i governi che ormai era solo questione di tempo.

L'imperativo era dunque quello di ottenere i massimi risultati

militari sul campo, in modo che al tavolo della pace ci fossero già

dei risultati acquisiti.

Questo ovviamente era noto anche al Governo e al Re d'Italia, i

quali spinsero Diaz a prendere subito l'iniziativa senza altro

attendere.

Gli alleati, che fino a quel momento avevano insistito

affinché Diaz scatenasse l'offensiva, adesso erano del tutto

contrarti all'azione. Al massimo avrebbe potuto «sferrare un

attacco sugli altipiani», dove nessuno dei due eserciti aveva

possibilità di battere l'altro.

Gli alleati, che fino a quel momento avevano insistito

affinché Diaz scatenasse l'offensiva, adesso erano del tutto

contrarti all'azione. Al massimo avrebbe potuto «sferrare un

attacco sugli altipiani», dove nessuno dei due eserciti aveva

possibilità di battere l'altro.

Si arrivò a metà ottobre, quando l'imperatore d'Austria cominciò ad

avviare a sua volta iniziative tese a salvare il salvabile. Invitò

le popolazioni soggette a raggrupparsi sotto le rispettive

nazionalità, informando Wilson che - aderendo ai suoi 14 punti -

avrebbe «sgomberato le terre invase». In Valsugana si ammutinarono

alcuni reggimenti ungheresi. Nelle retrovie cominciavano i

saccheggi dei magazzini militari. Vittorio Veneto era stato

abbandonato undici giorni prima che gli Italiani sferrassero

l'attacco.

Alle 3 di mattina del 24 ottobre, a soli dieci giorni dalla firma

dell'armistizio, Diaz diede ordine di attaccare su tutto il fronte.

La IV Armata attaccò sul Grappa con impeto e generosità, ma

incontrò un'imprevedibile resistenza a oltranza da parte avversa.

In effetti lo sfondamento del fronte avrebbe provocato il crollo

dell'intero sistema difensivo austriaco e forse proprio per questo,

nonostante i nostri eroici attacchi, le posizioni vennero

conquistare e perse, riconquistate e riperse. Ma l'attacco

durissimo delle nostre truppe provocò quantomeno il trasferimento

di unità austriache dalla pianura al Grappa, invitando così le

nostre VIII e X Armata a passare il fiume. Ma la piena restava

violentissima. I nostri genieri gettano ponti, le nostre truppe

passano il Piave, poi la piena travolse i ponti e il tutto si

fermò, col rischio di perdere le teste di ponte insediate al di là

del Piave.

Sul Grappa furono addirittura gli Austriaci a contrattaccare

furiosamente. I combattimenti, pure accaniti, non ottennero

risultati.

Il 28 ottobre, a 7 giorni dall'armistizio, sembrava ancora tutto in

bilico, con i nostri soldati allo stremo delle forze e con gli

Austriaci galvanizzati  dalla consapevolezza di combattere per la vita o la

morte. A mezzogiorno di quel 28 ottobre, il generale Caviglia mandò

un proclama alle truppe. «Tutto il popolo italiano ci guarda in

questo momento - scrisse nel messaggio fatto leggere su tutta la

linea del fronte. - La storia dell'Italia del prossimo secolo

dipenderà dalle prossime 24 ore.»

dalla consapevolezza di combattere per la vita o la

morte. A mezzogiorno di quel 28 ottobre, il generale Caviglia mandò

un proclama alle truppe. «Tutto il popolo italiano ci guarda in

questo momento - scrisse nel messaggio fatto leggere su tutta la

linea del fronte. - La storia dell'Italia del prossimo secolo

dipenderà dalle prossime 24 ore.»

Fu davvero «il giorno più lungo», ma fu anche l'ultimo. Sotto lo

slancio dei nostri soldati, la linea di difesa austriaca, sfondata,

crollò di colpo. Sconfitti sul campo, sconvolti dalla fame,

annichiliti dalle notizie dlla patria, moralmente abbandonati, gli

Austriaci si disgregarono.

L'indomani, 29 ottobre, le nostre armate passarono il Piave,

finalmente placato anche lui.

Quella stessa mattina del 29 ottobre, alle ore 10, il comando

austriaco diramava l'ordine di dar corso alle trattative per

l'armistizio immediato, disponendo all'esercito di ritirarsi dietro

le linee delle vecchie frontiere.

Alle ore 10 e qualche minuto, a Serravalle il capitano di stato

maggiore Ruggera usciva dalle trincee con una piccola bandiera

bianca (nella foto in

alto). Recava un messaggio del generale Walter Webenau

(datato venti giorni prima…!) che desiderava trattare per un

armistizio immediato.

Il comando italiano rimase interdetto da tanta solerzia e da tanto

ritardo, e cercò di guadagnare tempo. «Sembra che le credenziali

non siano in regola»…

Il 30 ottobre sarà il generale Webenau in persona a recarsi alla

trattativa, in modo che non ci siano più scusanti. Se mancasse

qualcosa, lui era titolato a firmare i documenti necessari. Venne

fatto salire in automobile e accompagnato a pochi chilometri da

Padova, dove sorge Villa Giusti.

Si intrecciò un fitto scambio di comunicazioni tra il Comando di

Parigi dove si trovava il nostro Presidente del Consiglio Orlando,

il quale diede disposizioni affinché venisse stesa un'ipotesi di

armistizio. Diaz incaricò Badoglio alla trattativa, affiancandolo

con un capitano a fargli da interprete. Si chiamava Trenner,

cognato di Cesare Battisti.

Alle presentazioni, il generale Webenau dice «Battisti?

Conosciamo questo nome…».

L'armistizio venne firmato il 3 novembre, destinato però a entrare

in vigore alle ore 15 dell'indomani 4 novembre. In questa maniera

le nostre truppe potevano entrare a Trento e a Trieste, cosa che

fecero senza colpo ferire nella giornata del 3 novembre.

Ma le diplomazie alleate avevano già mosso le loro carte per

impedire che l'Italia «vincesse troppo». Se un mese prima avrebbero

festeggiato a vedere gli Italiani che entravano a Vienna, adesso

volevano ci arrestassimo appena al di là della linea del Piave.

Diaz si rese conto solo a livello istintivo che la sua vittoria

stava per essere mutilata, e decise di far convergere le truppe

vittoriose a Vittorio Veneto. Non ci fu alcuna battaglia a Vittorio

Veneto, lo fu solo nell'anima di Armando Diaz, che volle a tutti i

costi sigillare la sua vittoria nell'immaginario del Paese e,

soprattutto, nel suo.

Certo è che tuttora sui libri di scuola si legge che la Grande

Guerra non finì sul Grappa, come accadde in realtà, ma a Vittorio

Veneto, come non accadde mai.

Alle ore 15.00 del 4 novembre 1918, dopo 3 anni, 5 mesi e 10 giorni

di assurdi combattimenti, finiva la Grande Guerra. L'Italia aveva

vinto la guerra, e perso 600.000 ragazzi.

G.d.M.

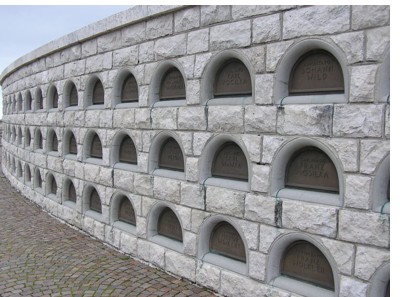

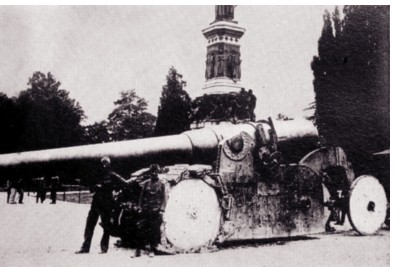

Nelle foto,

dall'alto: Sotto il titolo, il particolare delle scritte

Presente! a Redipuglia; l'Ossario del Grappa; il maggiore

Ruggera si presenta per trattare l'armistizio; un cannone italiano

in Piazza Dante a Trento; i cavalleggeri arrivano a Trento. Qui

sotto: il 4 novembre 1918 in Piazza Duomo e in Via Belenzani a

Trento.